🔎 Introduction : Pourquoi parler de « production de richesse » ?

Tu entends souvent parler du PIB, de la croissance, ou encore du bénéfice d’une entreprise. Mais au fond… qui produit toute cette richesse ? Comment ça fonctionne concrètement ?

Produire de la richesse, c’est créer de la valeur. Et cette valeur est au cœur du fonctionnement de notre économie : elle permet de rémunérer le travail, d’investir, de financer des services publics, et bien plus encore.

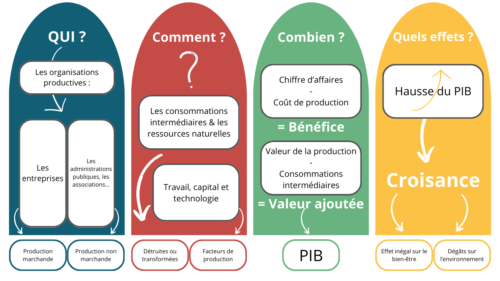

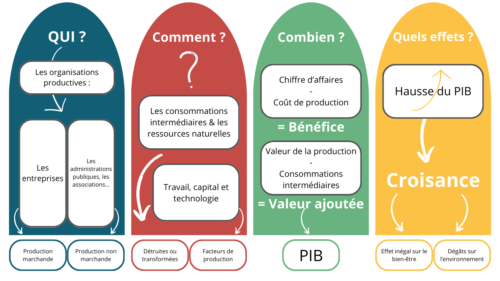

Alors penchons-nous sur cette grande question : qui produit ? comment ? combien ? et avec quels effets ?

I. 🏭 Qui produit de la richesse ?

La richesse n’est pas seulement créée par les grandes entreprises cotées en bourse. En réalité, plusieurs types d’organisations productives participent à la création de valeur dans une économie :

a. Les entreprises

Ce sont les acteurs économiques les plus visibles.

Elles produisent des biens et services marchands, c’est-à-dire destinés à être vendus sur un marché à un prix significatif.

Leur objectif est généralement lucratif : elles cherchent à faire du bénéfice.

Exemple

Une boulangerie, un constructeur automobile, une start-up numérique.

b. Les administrations publiques

Elles produisent des services non marchands : leur production est gratuite ou presque (prix inférieur à la moitié du coût réel).

Elles sont financées par les prélèvements obligatoires (impôts, cotisations).

Leur but n’est pas de faire du profit, mais de répondre à l’intérêt général.

Exemple

Hôpitaux publics, écoles, police, mairies.

c. Les organisations de l’économie sociale et solidaire (ESS)

Ce sont des associations, coopératives ou mutuelles.

Elles peuvent vendre des biens ou services, mais leur objectif principal est l’utilité sociale, pas le profit.

Exemple

Une association d’aide alimentaire, une crèche associative.

II. ⚙️ Comment produit-on de la richesse ?

Produire, c’est transformer des ressources pour obtenir un bien ou un service.

Mais avec quoi et comment cette transformation est-elle rendue possible ?

a. Les facteurs de production

Pour produire, il faut mobiliser deux grandes familles de ressources :

- Le travail : c’est l’activité humaine rémunérée. Cela va du professeur à l’ouvrier, en passant par l’ingénieur, l’aide-soignante ou l’informaticien.

- Le capital : ce sont les biens durables utilisés pour produire, comme les machines, les bâtiments, les outils ou les logiciels.

👉 À cela s’ajoute de plus en plus souvent un troisième facteur : la technologie, c’est-à-dire l’innovation, les savoir-faire, la recherche, l’intelligence artificielle…

b. Les consommations intermédiaires

Il s’agit de tous les biens et services achetés à d’autres organisations et consommés pendant la production (c’est-à-dire détruits ou transformés).

Exemple

La farine utilisée par le boulanger, l’électricité d’une usine, le carburant d’un taxi…

Ces consommations ne créent pas de richesse en elles-mêmes, mais sont nécessaires à la production.

La valeur réellement créée correspond à ce que l’organisation ajoute à ces consommations : c’est la valeur ajoutée.

III. 📏 Combien est produite cette richesse ?

Mesurer la production de richesse implique de comprendre les mécanismes comptables des organisations productives.

a. Chiffre d’affaires :

Le chiffre d’affaires (CA) est ce que l’entreprise encaisse en vendant ses produits :

Chiffre d’affaires = Prix × Quantités vendues

Mais attention : ce n’est pas ça qui correspond à la richesse créée ! Il faut enlever les consommations intermédiaires.

b. Coût de production et bénéfice :

Le coût de production correspond à l’ensemble des dépenses nécessaires pour produire (salaires, matières premières, machines, loyers, etc.).

Si une entreprise vend plus cher qu’elle ne dépense, elle fait un bénéfice :

Bénéfice = Chiffre d’affaires – Coût de production

Mais la valeur ajoutée n’est pas le bénéfice !

c. Valeur ajoutée : l’indicateur clé :

Valeur ajoutée = Chiffre d’affaires – Consommations intermédiaires

C’est cette valeur ajoutée qui reflète la richesse réellement créée par l’organisation.

🧠 À savoir : La valeur ajoutée sert à rémunérer :

- Les salariés (salaires)

- L’État (impôts)

- Les propriétaires de capital (dividendes, intérêts)

- L’entreprise elle-même (bénéfices réinvestis)

d. La somme des valeurs ajoutées = le PIB :

Au niveau national, on additionne toutes les valeurs ajoutées créées par les entreprises, administrations et associations → cela donne le Produit Intérieur Brut (PIB).

IV. 🌍 Quels sont les effets de la production de richesse ?

Produire de la richesse, c’est essentiel pour faire fonctionner une économie. Mais cela n’est pas sans conséquence…

a. ✅ Les effets positifs :

- Hausse du PIB → plus de richesses disponibles

- Création d’emplois → meilleure insertion des individus

- Financement de services publics → via les impôts

- Investissements dans l’innovation, l’éducation, la santé…

👉 La croissance économique est souvent vue comme synonyme de progrès.

b. ❌ Les limites et effets négatifs :

Mais cette production peut aussi avoir des effets pervers :

- Inégalités de revenus : la richesse créée ne profite pas à tout le monde de la même manière.

- Pollution, réchauffement climatique, épuisement des ressources : produire consomme de l’énergie, crée des déchets, détruit des écosystèmes.

- Stress, mal-être au travail : dans certaines organisations, la recherche de profit prend le pas sur la qualité de vie.

💬 Ce paradoxe résume bien la situation :

« Une économie peut croître tout en créant du mal-être ou en détruisant son avenir. »

🎒 Conclusion sur la production de la richesse au sens économique :

Comprendre qui produit la richesse et comment elle est créée permet de mieux saisir les enjeux économiques contemporains.

Ce n’est pas seulement une affaire de chiffres, de bénéfices ou de croissance. C’est aussi une question de répartition, de valeurs, et d’avenir durable.

En tant que citoyen ou futur acteur économique, tu as tout intérêt à comprendre ces mécanismes.

Car ils façonnent notre société… et ton quotidien.

Laisser un commentaire