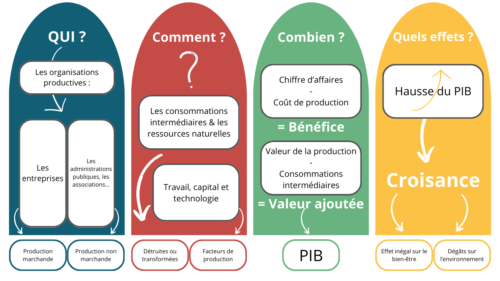

🧭 Introduction – La formation des prix sur un marché :

Pourquoi un paquet de pâtes coûte-t-il 1,30 € dans un supermarché, mais 2,50 € dans une petite épicerie ?

Pourquoi le prix des billets de train ou d’un iPhone varie-t-il au fil du temps ?

Ces différences ne sont pas le fruit du hasard : elles sont le résultat de mécanismes économiques précis, à commencer par la formation des prix sur un marché.

Dans cet article, on va plonger au cœur d’un principe fondamental en économie : les prix se forment grâce à la rencontre entre l’offre (ceux qui vendent) et la demande (ceux qui achètent). T

u vas comprendre comment cette interaction détermine le prix d’équilibre, pourquoi il peut évoluer et quelles sont les limites de ce modèle dans la réalité.

Que tu sois élève de seconde ou de terminale, que tu veuilles briller au bac ou simplement mieux comprendre le monde qui t’entoure (et ton porte-monnaie), cet article est fait pour toi.

Partie 1 : Qu’est-ce qu’un marché en économie ?

Quand on parle de « marché », la première image qui nous vient en tête est souvent celle d’un lieu animé, coloré, avec des étalages de fruits, de légumes, de fromages, où les gens discutent, marchandent, achètent.

Et c’est une bonne image de départ !

En économie, on parle aussi de marché, mais de façon plus large : c’est le lieu (réel ou virtuel) où se rencontrent l’offre et la demande d’un bien ou d’un service, dans le but d’effectuer un échange.

1.1 Le marché : lieu réel ou virtuel d’échange

Le marché, au sens économique, n’est pas obligatoirement un endroit physique. Il peut aussi être virtuel, dématérialisé.

Ce qui compte, c’est qu’il permette à ceux qui veulent vendre (les offreurs) et à ceux qui veulent acheter (les demandeurs) de se rencontrer et d’échanger.

Voici quelques exemples pour bien comprendre :

| Type de marché | Exemples concrets | Réel ou virtuel ? |

|---|---|---|

| Marché alimentaire | Marché de quartier, supermarché | Réel |

| Marché du travail | Pôle Emploi, plateformes d’emploi | Réel et virtuel |

| Marché du numérique | Amazon, Vinted, Leboncoin | Virtuel |

| Marché financier | Bourse de Paris, Wall Street | Virtuel, digitalisé |

On voit donc que le marché, c’est avant tout une logique de rencontre entre offre et demande, peu importe le lieu ou le support.

Cette définition large permet d’analyser toute une série de comportements : pourquoi un t-shirt coûte 5 € sur Shein mais 35 € en boutique ? Pourquoi le prix de l’essence augmente ? Pourquoi certains métiers recrutent plus que d’autres ? Tout cela est lié à des marchés.

1.2 Les conditions d’un marché concurrentiel

Dans l’enseignement des SES, on s’appuie souvent sur un modèle simple et théorique qu’on appelle le marché concurrentiel.

C’est une situation où aucun acteur (ni acheteur, ni vendeur) ne peut influencer seul le prix du marché.

Ce modèle repose sur 5 conditions principales, souvent appelées les hypothèses de la concurrence pure et parfaite.

| Hypothèse | Définition | Exemple concret |

| Atomicité du marché | Il y a un grand nombre d’offreurs et de demandeurs. Aucun n’est assez gros pour imposer un prix. | Le marché des fruits au marché local |

| Homogénéité des produits | Tous les produits sont identiques. Il n’y a pas de différence de qualité ou de marque. | Blé, sucre, acier |

| Transparence du marché | Tout le monde a accès à l’information (prix, qualité, quantités disponibles). | Comparateurs de prix en ligne |

| Libre entrée et sortie | Tout acteur peut entrer ou sortir du marché sans barrière (réglementaire, coûts, etc.). | Créer sa boutique en ligne |

| Mobilité des facteurs de production | Le travail et le capital peuvent se déplacer librement. | Changer d’emploi, délocaliser une usine |

Ces conditions permettent un fonctionnement économique fluide et efficace, dans lequel le prix se fixe librement par le jeu de l’offre et de la demande.

Mais dans la vraie vie, elles ne sont pas toujours réunies (et on verra cela dans une partie ultérieure).

1.3 Une multitude de marchés, une multitude de réalités

Il n’existe pas un marché, mais des marchés. Et chacun a ses particularités :

- Le marché du travail dépend de la qualification, de la région, du secteur

- Le marché immobilier est fortement influencé par la localisation et la spéculation

- Le marché de l’art fonctionne sur la rareté et la notoriété

- Le marché des matières premières dépend des ressources naturelles, des conflits géopolitiques

Chaque marché a ses propres règles, ses acteurs spécifiques, ses formes de régulation (ou de dérèglementation), ce qui rend l’analyse passionnante mais parfois complexe.

1.4 Pourquoi le concept de marché est central en économie

Le marché est l’un des concepts les plus centraux de la science économique.

Pourquoi ? Parce qu’il permet de comprendre les mécanismes de régulation des activités humaines. Plutôt que d’organiser toute l’économie par une autorité centrale (comme dans une économie planifiée), le marché permet, en théorie, une régulation décentralisée par les prix.

Quand un produit est trop demandé, son prix augmente.

Ce signal incite les producteurs à produire plus, et les consommateurs à consommer moins. L’ajustement se fait donc naturellement, sans qu’un planificateur n’intervienne.

C’est ce qu’on appelle la « main invisible » décrite par Adam Smith.

Ce rôle d’ajustement automatique des prix permet de coordonner les décisions individuelles dans une société complexe. Il explique pourquoi les économistes s’intéressent autant aux marchés : leur bon fonctionnement est supposé garantir une allocation efficace des ressources.

1.5 Une vision élargie : le marché comme construction sociale

Cependant, il est important de rappeler que les marchés ne tombent pas du ciel. Ils sont souvent le résultat d’une construction historique, sociale et politique. Il faut des règles, des institutions, du droit, pour que les échanges soient sûrs, légitimes et encadrés.

Exemple

Pour qu’un marché immobilier fonctionne, il faut des notaires, des lois sur la propriété, des banques pour accorder des crédits, etc.

De même, un marché du travail suppose un droit du travail, des contrats, des conventions collectives.

Bref, le marché n’est pas une jungle sans règle, mais un espace organisé par la société.

Ainsi, le marché peut être perçu comme un outil utile, mais qui doit être encadré pour éviter les abus, les inégalités et les effets pervers. L’intervention publique (par des lois, des régulations ou même des subventions) est souvent nécessaire pour garantir que les marchés fonctionnent de manière juste et efficace.

✅ En résumé :

- Le marché est un lieu de rencontre entre offre et demande, qui peut être réel ou virtuel.

- Le modèle du marché concurrentiel repose sur 5 hypothèses, rarement réunies en pratique.

- Il existe une grande diversité de marchés, avec leurs propres logiques.

- Le marché joue un rôle fondamental dans la coordination des activités économiques.

- Il est aussi une construction sociale qui doit être encadrée pour bien fonctionner.

Partie 2 : L’offre et la demande : les deux forces fondamentales de la formation des prix

Après avoir exploré la nature du marché dans la première partie, intéressons-nous maintenant aux deux piliers qui interagissent sur celui-ci : l’offre et la demande.

Ces deux composantes fondamentales se rencontrent sur le marché pour fixer un prix d’équilibre.

Comprendre cette mécanique est crucial pour appréhender les dynamiques économiques, qu’il s’agisse du prix d’un produit alimentaire, du carburant ou encore des services numériques.

2.1 Qu’est-ce que la demande ?

La demande représente la quantité d’un bien ou service que les consommateurs sont prêts à acheter à un certain prix.

Elle est influencée par plusieurs facteurs qui déterminent si un individu ou un groupe achètera ou non un produit. Ces facteurs sont :

- Le prix du bien lui-même : plus un produit est cher, moins les consommateurs sont enclins à l’acheter. À l’inverse, un prix bas attire davantage d’acheteurs. C’est ce qu’on appelle la loi de la demande.

- Le revenu des consommateurs : plus les ménages ont de revenus, plus ils peuvent consommer. On distingue ici les biens normaux (la demande augmente avec le revenu) et les biens inférieurs (la demande baisse quand le revenu augmente).

- Les préférences et les goûts : influencés par la culture, la publicité, l’innovation ou les tendances.

- Le prix des biens substituables et complémentaires : un bien substituable (ex : thé et café) peut influencer la demande de l’autre. Si le prix du café augmente, la demande de thé peut croître.

- Les anticipations : si les consommateurs pensent qu’un prix va augmenter, ils achètent plus tôt. Si au contraire ils s’attendent à une baisse, ils repoussent leur achat.

Exemple

Si le prix d’un sac de pommes passe de 2 € à 3 €, certains ménages décideront d’acheter moins de pommes, ou de se tourner vers un substitut comme la poire ou la banane.

La demande peut être représentée par une courbe décroissante sur un graphique : plus le prix augmente, plus la quantité demandée diminue.

2.2 Qu’est-ce que l’offre ?

L’offre correspond à la quantité d’un bien ou service que les producteurs sont prêts à vendre à un certain prix. Plus le prix est élevé, plus cela incite les producteurs à produire et vendre. C’est la loi de l’offre.

Les déterminants de l’offre sont :

- Le prix du bien : plus le prix augmente, plus il devient rentable pour le producteur de vendre ce bien.

- Les coûts de production : si les coûts (salaires, matières premières, énergie) augmentent, la capacité à offrir diminue à prix égal.

- Le progrès technologique : permet de produire plus efficacement, donc d’augmenter l’offre.

- Les anticipations : si un producteur pense que le prix va augmenter, il peut choisir de retarder la mise en vente de son produit.

- Les conditions climatiques ou sociales : en agriculture, une sécheresse peut faire chuter l’offre de blé ; une grève dans une usine peut réduire l’offre de voitures.

Exemple

Si le prix d’un litre de lait passe de 0,80 € à 1,20 €, les producteurs seront plus enclins à en produire davantage, car leur marge sera plus importante.

La courbe d’offre est croissante : plus le prix est élevé, plus la quantité offerte augmente.

2.3 La rencontre entre l’offre et la demande : le prix d’équilibre

Sur le marché, la confrontation entre la courbe d’offre et la courbe de demande permet de déterminer un prix d’équilibre: le prix auquel la quantité demandée est égale à la quantité offerte.

Ce point d’équilibre est central, car il indique à quel niveau se fixera le prix « naturel » du bien, en l’absence d’intervention extérieure (comme l’État).

Exemple

Sur le marché des tomates, si à 2 € le kilo les consommateurs veulent 100 tonnes de tomates et les producteurs sont prêts à en vendre exactement 100 tonnes, alors 2 € est le prix d’équilibre.

- Si le prix est supérieur à l’équilibre, l’offre dépasse la demande : les producteurs se retrouvent avec des invendus. Ils seront donc incités à baisser leurs prix.

- Si le prix est inférieur à l’équilibre, la demande est supérieure à l’offre : pénurie. Les producteurs peuvent augmenter leurs prix.

Ce mécanisme d’ajustement automatique est ce que l’on appelle la main invisible du marché (concept d’Adam Smith).

2.4 Ce que l’offre et la demande nous apprennent sur les marchés

L’étude de l’offre et de la demande permet de comprendre comment les marchés réagissent aux événements économiques :

- Une crise économique réduit la demande : les prix chutent.

- Une guerre ou une pandémie perturbe l’offre : les prix augmentent.

- Un changement technologique augmente l’offre : les prix baissent.

- Un changement de mode ou de goût augmente la demande : les prix montent.

Exemple

- L’explosion des prix de l’essence après le déclenchement de la guerre en Ukraine.

- La hausse du prix des cartes graphiques liée à la pénurie de semi-conducteurs.

- La chute du prix des DVD avec la montée du streaming.

2.5 Les limites de la théorie de l’offre et de la demande

Même si ce modèle est fondamental, il reste une simplification de la réalité. Plusieurs limites doivent être évoquées :

- Tous les marchés ne sont pas concurrentiels : certaines entreprises ont un pouvoir de marché (monopoles, oligopoles) et peuvent fixer les prix.

- L’information est imparfaite : les acheteurs et vendeurs ne disposent pas toujours de toutes les informations pour prendre une décision rationnelle.

- Les préférences ne sont pas stables : elles peuvent être influencées par la publicité, la culture, les émotions…

- Le temps d’ajustement est variable : tous les prix ne s’ajustent pas instantanément. Il peut y avoir des rigidités.

- L’intervention de l’État : à travers des prix planchers, des subventions, des taxes, l’État peut modifier l’équilibre naturel.

2.6 Un modèle fondamental pour comprendre l’économie

Malgré ses limites, le modèle de l’offre et de la demande reste l’un des piliers de l’analyse économique. Il permet de poser un cadre simple pour comprendre des phénomènes complexes : pourquoi les loyers augmentent dans certaines villes ? Pourquoi les prix des fruits explosent en été après une sécheresse ? Pourquoi le prix du pétrole est si instable ?

Ce modèle est aussi un outil pédagogique puissant : il apprend aux élèves à lire un graphique, à interpréter une évolution, à construire un raisonnement logique basé sur des hypothèses.

Et surtout, il permet de prendre conscience que le prix n’est pas arbitraire. Il est le fruit d’une multitude de décisions individuelles, prises par des milliers d’agents économiques, chaque jour, sur chaque marché.

✅ En résumé :

- La demande est influencée par le prix, le revenu, les goûts, les anticipations…

- L’offre est influencée par le prix, les coûts de production, la technologie, les anticipations…

- Le prix d’équilibre résulte de la rencontre entre l’offre et la demande.

- Ce mécanisme s’applique à la majorité des marchés mais connaît des limites dans la réalité.

La formation des prix sur un marché est donc un jeu de négociation permanent entre producteurs et consommateurs, régulé par des signaux économiques, des attentes, et des comportements humains.

Partie 3 : Les interventions sur le marché : quand l’État ou d’autres acteurs influencent les prix

Après avoir étudié le fonctionnement théorique du marché et la manière dont les prix se forment par la rencontre de l’offre et de la demande, il est crucial de comprendre que dans la réalité, le marché n’est pas toujours « pur » ou laissé libre.

Les États, les collectivités territoriales, voire certains acteurs privés interviennent régulièrement sur les marchés pour orienter, contrôler ou corriger les effets de la libre concurrence.

Dans cette troisième partie, nous allons donc explorer les formes d’interventions sur les prix, leurs objectifs, leurs effets attendus et leurs limites.

3.1 Pourquoi intervenir sur un marché ?

Les prix déterminés par le marché peuvent être inefficaces ou injustes. L’État peut alors intervenir pour :

- Corriger les inégalités : un prix élevé peut exclure les plus pauvres (ex. : prix des logements, soins médicaux).

- Garantir l’accès à des biens essentiels : en régulant le prix du pain, de l’électricité, de l’eau, etc.

- Éviter les abus de monopole ou d’oligopole : certaines entreprises peuvent fixer des prix trop élevés.

- Stabiliser l’économie : lors d’une crise, il peut être nécessaire de soutenir les producteurs ou les consommateurs.

- Réduire les externalités négatives : en taxant les produits polluants, l’État oriente les comportements.

Exemple

Pendant la crise sanitaire du Covid-19, le prix des masques a été encadré par l’État pour éviter des envolées spéculatives.

3.2 Les instruments d’intervention sur les prix

a. Les prix planchers et prix plafonds

- Prix plancher : prix minimum fixé par l’État. Il est supérieur au prix d’équilibre du marché. Objectif : protéger les producteurs.

- Ex. : prix minimum du lait, SMIC (salaire minimum).

- Prix plafond : prix maximum autorisé. Il est inférieur au prix d’équilibre. Objectif : protéger les consommateurs.

- Ex. : plafonnement du prix des loyers, des médicaments.

Ces dispositifs peuvent entraîner des déséquilibres :

- Prix plancher : excédents de production (offre > demande).

- Prix plafond : pénuries (demande > offre).

b. Les subventions

L’État peut verser des subventions aux producteurs pour réduire leurs coûts et maintenir des prix bas sans qu’ils soient déficitaires.

Exemple

Subventions agricoles dans l’Union européenne, aides à la rénovation énergétique.

c. Les taxes et les aides

- Taxe : augmente le prix pour le consommateur (ex : taxe carbone).

- Aide ou prime : diminue le prix à payer ou encourage un comportement (ex : prime à la conversion pour les véhicules propres).

Ces outils sont utilisés pour influencer les comportements de consommation (orientation vers des produits plus écologiques, moins sucrés, etc.).

3.3 L’État peut aussi être producteur

Dans certains cas, l’État ne se contente pas d’intervenir, il devient lui-même acteur du marché, notamment par :

- La production publique : services publics (santé, éducation, transport…) à prix gratuits ou très réduits.

- La fixation administrative des prix : tarifs réglementés (ex : électricité, gaz, transport ferroviaire).

Ces mécanismes permettent d’assurer une forme de justice sociale et d’accès équitable aux biens essentiels.

Exemple

L’université publique propose des formations quasi gratuites, accessibles à tous, indépendamment des revenus.

3.4 Les organisations internationales et les marchés mondiaux

À l’échelle mondiale, d’autres acteurs interviennent aussi sur les marchés :

- Banques centrales : influencent les taux d’intérêt, donc le coût du crédit (et indirectement la consommation et l’investissement).

- OPEP : cartel des pays exportateurs de pétrole qui décide des quotas de production pour influencer les prix mondiaux.

- OMC : veille à la régulation des échanges et à la concurrence loyale.

Exemple

La décision de l’OPEP de réduire la production de pétrole peut faire grimper les prix à la pompe.

3.5 Les effets attendus et les effets pervers

L’intervention de l’État est souvent nécessaire, mais elle peut avoir des effets pervers si elle n’est pas bien calibrée.

Effets attendus :

- Réduction des inégalités.

- Protection des plus fragiles.

- Orientation de la consommation (écologie, santé).

- Soutien à des filières économiques fragiles.

Effets pervers :

- Désincitation à produire (prix trop bas).

- Gaspillage (prix trop bas → surconsommation).

- Fraude ou marché noir (prix trop contrôlés).

- Déficit public (coût des subventions élevé).

Exemple

Une subvention trop généreuse peut pousser certains acteurs à profiter du système sans réelle efficacité (effet d’aubaine).

3.6 Vers une régulation équilibrée du marché

Le débat entre libéralisme (laisser faire le marché) et interventionnisme (rôle actif de l’État) reste très présent dans les sciences économiques.

En réalité, la plupart des pays adoptent une position intermédiaire, avec :

- Un marché qui fixe librement les prix dans la majorité des cas.

- Une régulation pour corriger les excès, protéger les plus fragiles ou orienter les choix collectifs.

Cette approche mixte permet une meilleure efficacité économique, tout en assurant un minimum de justice sociale.

✅ En résumé :

| Type d’intervention | Objectif | Exemple concret | Risque potentiel |

|---|---|---|---|

| Prix plancher | Soutenir les producteurs | SMIC, prix du lait | Excédents, surproduction |

| Prix plafond | Protéger les consommateurs | Loyers, médicaments | Pénuries, files d’attente |

| Subvention | Réduire les coûts, encourager une activité | Subvention agricole | Dépendance, déficit |

| Taxe | Décourager une consommation néfaste | Taxe carbone, alcool | Inégalités si non compensée |

| Production publique | Accès universel aux biens essentiels | Hôpital public | Qualité variable, coût élevé |

Partie 4 : Les limites du marché : pourquoi les prix ne disent pas toujours tout

Après avoir exploré les mécanismes de formation des prix, le rôle de l’offre et de la demande, ainsi que les diverses interventions qui peuvent influencer les prix, il est essentiel de conclure notre réflexion en s’interrogeant sur les limites du marché.

En effet, bien que le marché soit un outil puissant de coordination économique, il ne dit pas toujours tout, et surtout pas toujours « juste ».

Dans cette dernière partie, nous allons analyser les failles du marché, les situations dans lesquelles le prix ne reflète pas correctement la réalité économique ou sociale, et pourquoi l’État ou la société doivent parfois compenser ces défaillances.

4.1 Le marché oublie parfois ce qui ne se vend pas : les biens publics

Certains biens ou services sont indispensables pour la société, mais ne peuvent pas être correctement produits ou financés par le marché. Ce sont les biens publics.

Deux caractéristiques principales :

- Non-rivalité : la consommation par un individu ne réduit pas celle des autres (ex. : éclairage public).

- Non-excluabilité : on ne peut pas empêcher quelqu’un d’en bénéficier (ex. : défense nationale).

Puisqu’il est impossible d’en faire payer l’usage, les entreprises ne les produisent pas spontanément : c’est l’État qui prend en charge leur production.

Exemple

Les phares en mer.

Une entreprise privée n’aurait aucun intérêt à en construire, puisqu’elle ne pourrait pas faire payer les navires.

4.2 Quand les prix ne prennent pas en compte les effets collatéraux : les externalités

Le marché fixe un prix basé sur le coût de production et l’équilibre entre offre et demande. Mais il omet souvent les effets positifs ou négatifs d’une activité économique sur des tiers : ce sont les externalités.

a. Externalités négatives

- Pollution (voiture, industrie).

- Nuisances sonores.

- Surconsommation de ressources naturelles.

Exemple

Un supermarché peut vendre des fraises importées en hiver, peu chères, mais leur transport en avion génère beaucoup de CO₂.

Ce coût environnemental n’est pas inclus dans le prix.

b. Externalités positives

- Vaccination (protège aussi les non-vaccinés).

- Éducation (crée des citoyens informés, pacifie la société).

- Espaces verts (bénéfice pour tous les habitants d’un quartier).

Dans les deux cas, le marché ne reflète pas la vraie valeur sociale du bien. D’où l’importance d’une intervention publique (taxes, subventions, normes).

4.3 Le marché ne garantit pas l’égalité : les inégalités d’accès

Même si le marché permet d’allouer efficacement les ressources, il fonctionne selon une logique de solvabilité : seules les personnes capables de payer peuvent accéder aux biens ou services.

Cela peut engendrer :

- Des inégalités de consommation (ex. : santé, logement).

- Une exclusion de certains besoins essentiels.

- Une reproduction des inégalités sociales.

Exemple

Deux élèves ayant besoin de soutien scolaire, mais seuls ceux dont les familles ont les moyens peuvent s’offrir un professeur particulier.

C’est pourquoi des services publics gratuits ou très peu coûteux existent : pour garantir l’égalité d’accès, au-delà de la logique de marché.

4.4 Le court-termisme du marché : des décisions efficaces mais parfois peu durables

Le marché récompense les choix les plus rentables à court terme, mais cela peut aller à l’encontre de l’intérêt collectif à long terme.

Quelques illustrations :

- Destruction de forêts pour produire plus vite.

- Surexploitation des océans.

- Investissements peu soutenables mais très rentables rapidement.

Exemple

Des entreprises préfèrent produire du plastique jetable bon marché plutôt que d’investir dans des solutions durables.

Le prix de marché ne reflète donc pas le coût réel pour les générations futures.

C’est le rôle de la régulation (écotaxes, quotas, normes environnementales) d’y remédier.

4.5 Les comportements irrationnels : sommes-nous vraiment des agents « économiques » ?

La théorie du marché repose sur l’idée que les agents sont rationnels, qu’ils font des choix optimaux, qu’ils comparent les prix, qu’ils agissent en toute connaissance de cause.

Mais dans les faits :

- Les consommateurs ne connaissent pas toujours toutes les options.

- Les décisions sont influencées par la publicité, les émotions, les habitudes.

- Certains achètent par impulsion, d’autres par mimétisme.

Exemple

Le Black Friday pousse des millions de consommateurs à acheter des produits dont ils n’ont pas vraiment besoin, uniquement à cause de promotions temporaires.

Ces comportements biaisés peuvent fausser le marché. C’est ce qu’on appelle en économie comportementale les biais cognitifs.

4.6 La concurrence imparfaite : monopoles, cartels et abus de pouvoir

La formation du prix suppose un marché concurrentiel, mais certains secteurs sont dominés par quelques acteurs puissants :

- Monopole (un seul producteur).

- Oligopole (quelques producteurs dominants).

- Entente ou cartel (entreprises qui s’accordent pour fixer les prix).

Ces situations faussent les règles du jeu :

- Les prix sont artificiellement élevés.

- L’innovation peut être freinée.

- Les consommateurs ont peu de choix.

Exemple

Dans certaines zones rurales, une seule grande surface est présente. Elle fixe ses prix sans concurrence réelle.

Là encore, la régulation est indispensable : contrôle des abus de position dominante, surveillance des ententes illicites.

✅ En résumé : ce que le marché ne dit pas… et ce qu’il faut compléter :

| Limite du marché | Explication | Exemple | Solution possible |

|---|---|---|---|

| Biens publics | Non-rival et non-excluable, donc non rentable | Défense, éclairage public | Production par l’État |

| Externalités | Effets indirects ignorés dans le prix | Pollution, vaccination | Taxes/subventions |

| Inégalités d’accès | Seuls les solvables accèdent aux biens | Soins, soutien scolaire | Services publics gratuits |

| Court-termisme | Rentabilité immédiate prime sur la durabilité | Déforestation, plastique | Règlementation environnementale |

| Irrationalité | Comportements biaisés, mimétisme | Black Friday, achats impulsifs | Éducation, transparence |

| Concurrence imparfaite | Monopole, entente, abus de pouvoir | GAFAM, grandes surfaces | Autorité de la concurrence |

La compréhension des limites du marché permet de mieux saisir pourquoi les prix ne sont pas une vérité absolue, mais un indicateur parmi d’autres, qui doit être complété par des politiques économiques, sociales et environnementales.

Le marché est un outil, mais il ne peut pas, à lui seul, répondre à toutes les attentes de la société.

Partie 5 : Quand le prix devient un message : ce que révèle un prix, au-delà du marché

Nous avons étudié comment les prix se forment, les mécanismes du marché, les interventions extérieures et les limites de ce système.

Pour clore ce parcours, il est pertinent de réfléchir au rôle symbolique, culturel, social et politique des prix: car un prix ne se résume pas à une donnée économique.

C’est aussi un message, un signal social, parfois un outil de pouvoir.

Dans cette dernière partie, nous allons explorer les multiples dimensions du prix : ce qu’il révèle, ce qu’il masque, et ce qu’il nous dit sur le monde dans lequel nous vivons.

5.1 Le prix comme signal de rareté et de valeur perçue

Un prix élevé peut refléter une rareté physique réelle (ex. : une pierre précieuse), mais aussi une rareté organisée ou symbolique (ex. : un sac de luxe, une œuvre d’art).

Cela nous amène à faire la différence entre :

- La valeur d’usage : l’utilité concrète d’un bien.

- La valeur d’échange : sa valeur sur le marché, c’est-à-dire son prix.

Exemple

L’eau a une valeur d’usage très élevée (elle est vitale), mais son prix est relativement bas. Une montre de luxe a une valeur d’usage limitée (donner l’heure), mais son prix peut être exorbitant.

Le prix exprime donc aussi une valeur sociale. Il peut servir à afficher un statut, une appartenance, un goût, ou une différence.

5.2 Le prix comme instrument de hiérarchisation sociale

Dans de nombreuses sociétés, le prix agit comme un marqueur social : ce que l’on peut acheter ou non indique notre position dans la hiérarchie sociale.

Les différences de prix :

- Créent des espaces de consommation différenciés (low cost vs. luxe).

- Génèrent des effets d’exclusion (culture, loisirs, alimentation saine).

- Servent parfois à valoriser une élite, en restreignant l’accès.

Exemple

Certains restaurants étoilés, concerts ou marques utilisent volontairement des prix élevés comme barrière symbolique.

Le prix devient alors plus qu’un outil économique : c’est un outil de distinction sociale (comme l’avait montré le sociologue Pierre Bourdieu).

5.3 Le prix comme outil politique ou militant

Le prix peut aussi devenir un acte politique, un outil de résistance ou de militantisme.

Certains mouvements utilisent la question des prix pour dénoncer des injustices, changer les pratiques ou éveiller les consciences.

Quelques exemples :

- Boycotts (refus d’achat pour dénoncer une entreprise ou un pays).

- Consommation éthique (payer plus pour un produit local, bio, équitable).

- Économie du don ou du prix libre (remise en question du rôle du marché).

Exemple

Des librairies ou cafés alternatifs proposent de payer selon ses moyens, pour remettre en cause l’idée que tout doit avoir un prix fixe.

Le prix devient ainsi un message politique, un levier pour transformer les règles du jeu.

5.4 Le prix comme outil de régulation morale ou émotionnelle

Certains produits ou services soulèvent des questions éthiques : peut-on tout vendre ? Peut-on fixer un prix sur la vie, la mort, l’amour, la justice ?

Le marché a parfois du mal à répondre à ces questions. D’où le rôle de la société dans l’encadrement moral du prix.

Exemples sensibles :

- Prix d’un organe ou d’un médicament vital.

- Prix d’un billet d’avion pour fuir une guerre.

- Prix d’un bien culturel essentiel.

Le philosophe Michael Sandel parle de la « marchandisation du monde », c’est-à-dire de la tendance à tout vouloir convertir en prix.

Cela questionne nos valeurs fondamentales : tout ce qui a un prix a-t-il une valeur ? Et inversement ?

5.5 Quand l’absence de prix devient un choix de société

Enfin, il est essentiel de noter que refuser de fixer un prix peut être un acte fort :

- L’accès gratuit à l’éducation, à la santé, à la culture n’est pas une absence de coût, mais un choix de mutualisation.

- Les services publics gratuits reposent sur une logique de solidarité : on finance ensemble ce qui est utile à chacun.

Exemple

Lorsque tu vas au lycée gratuitement, ce n’est pas que cela ne coûte rien, c’est que la société considère que l’éducation est un droit, et pas une marchandise.

Ce refus du prix comme critère d’accès permet de réduire les inégalités, et affirme une vision non marchande de certaines valeurs sociales.

✅ En résumé : un prix, c’est beaucoup plus qu’un chiffre :

| Rôle du prix | Ce qu’il révèle | Exemple | Enjeu |

|---|---|---|---|

| Signal de rareté | Valeur perçue plus que réelle | Montre de luxe | Statut social |

| Marqueur social | Différenciation des classes | Billet de concert, restaurant | Exclusion/inclusion |

| Acte politique | Engagement ou boycott | Commerce équitable | Consommation engagée |

| Enjeu moral | Ce qui ne devrait pas avoir de prix | Organe, médicament | Éthique |

| Refus du prix | Valeurs collectives | École gratuite | Justice sociale |

Le prix n’est donc pas neutre. Il raconte une histoire, exprime des rapports de force, des choix politiques, des sensibilités culturelles. Il peut diviser, rassembler, exclure ou inclure.

En comprenant mieux tout ce qu’un prix contient, on comprend mieux la société elle-même.

🎒 Conclusion – Le prix, bien plus qu’un simple chiffre :

Tout au long de cet article, nous avons exploré les multiples facettes de la formation des prix. Ce voyage, en cinq grandes étapes, nous a permis de mieux comprendre ce phénomène central de l’économie, à la fois simple en apparence et d’une immense complexité dans les faits.

Nous avons vu comment les prix se forment sur un marché, par la rencontre de l’offre et de la demande, dans un cadre où les agents économiques interagissent selon leurs intérêts, leurs préférences et leurs contraintes. Nous avons analysé les différentes situations possibles — équilibre, déséquilibres, tensions — et le rôle que joue la concurrence dans la fixation des prix.

Puis nous avons ouvert la réflexion à la réalité : les marchés ne sont jamais parfaits. Les comportements stratégiques, les asymétries d’information, les externalités ou encore le pouvoir de marché perturbent la formation « idéale » du prix. C’est là qu’interviennent d’autres acteurs, comme l’État, pour réguler, corriger ou soutenir, en modulant les prix, voire en les fixant dans certains cas.

Nous avons aussi pris du recul pour interroger les limites du marché : tous les biens ne peuvent ou ne doivent pas être soumis à la logique marchande. Certains biens collectifs, certaines productions indispensables ou certaines dimensions du vivre-ensemble échappent (ou devraient échapper) à cette logique du « tout prix ».

Enfin, nous avons terminé par un changement de regard : le prix n’est pas neutre. C’est un signal économique, mais aussi un fait social, un message politique, un reflet de nos valeurs et de nos hiérarchies. Il peut dire « tu peux », « tu ne peux pas », « tu vaux tant », « ce que tu fais vaut peu ou beaucoup ». En ce sens, le prix parle. Et il faut apprendre à l’écouter.

👉 Comprendre comment se forment les prix, c’est donc comprendre comment fonctionne notre société : ses règles, ses conflits, ses injustices, ses espoirs. C’est aussi commencer à se poser des questions critiques : qui fixe les prix ? À qui profitent-ils ? Et que disent-ils de nous ?

Tu l’as vu dans cet article : derrière chaque prix, il y a une histoire.

À toi désormais, en tant qu’élève, citoyen ou futur acteur économique, d’en lire les lignes, d’en comprendre les logiques et — pourquoi pas — d’en changer les règles.

🎧 Pour aller plus loin :

🎥 Rendez-vous sur la chaîne Youtube !

👉 Écoute le podcast :

📄 Télécharge les cours et les fiches de synthèse en devenant membre sur la plateforme :